「うちにはどうも、“女の子”がいるらしいんだよね。幽霊だけど」

そう、バーのマスターは語った。

住宅地の中にあるそのバーは、壁一面の多様な酒と、ネオンサインやブリキで出来た看板が壁に飾られているのが特徴的だった。

抑えた照明が暖かく包む、和気藹々としたアットホームな雰囲気のバーだ。陽気で世話好き、話好きなマスターとの会話を楽しみにしている常連は多い(もちろん、筆者もその一人である)。

なので、あっさりマスターにそう告げられた時、筆者の目は思わず点になった。

「……はい?」

余りにも、明るいマスターやバーのアットホームな雰囲気にそぐわなかったので、思わず間抜けな声で聞き返したのを覚えている。だが、マスターはやはりさらりと答えた。

「ん、だから『何かいる』よ。この店。俺もSも、見てないけど変な体験した事なら腐るほどあるし」

Sとは、当時働いていたバーテンの男性である。

言いながら、マスターはカウンターとフロアを仕切る、押すとバネで開くタイプの開き戸を指さした。配膳する時に両手が塞がっていても開けられる、腰までの高さまでしかない扉だ。

「そこの開き戸なんだけどさ」

あれは、バーの開店前の準備をしている時だったと言う。

このバーの規模はこぢんまりとしたもので、飲み会の予約が入るなどで余程忙しくならない限り、基本的にマスターとバーテンの2人で切り盛りしている。店は午後7時から開店する事になってはいるが、料理の仕込み等もあるので夕方の5時頃には殆ど開店しているような状態になっている。

マスターがフロアのテーブルを拭き終わり、次は外を掃き清めようと入り口のドアに向かった。その時、バーテンのSがカウンターの向こうからマスターを呼んだ。

マスターがそれに答えようと振り向いた、その時。

2人の間にある開き戸が、カウンター側からフロア側に向かって、すっと開いた。

「俺もまだドアを開けてなかったしさ、厨房の戸も閉まってるしで……風のせい、じゃないんだよ。空気の流れが無かったんだから。でも、扉がこっちからあっちに向いて動いたんだ」

まるで誰かが押したみたいに、ゆっくりとだよ。

言うマスターの指先が、カウンターからフロアの方へ動いた。

「それに、お客さんにも見た事のある奴が何人もいるんだよ」

バーという職種上、夜遅くまで開いているので、いわゆる『夜のお仕事』の人たちが仕事明けに飲みに来たりする事も多い。

その日、最後のお客さんだったのがお水の仕事をしている常連の女性だった。

いろいろと話をしているうちに、やがて空が白み始めた。このバーの営業時間は朝方までだ。店内に客はもう彼女しかいない。何年も通って話をしている気心知れた仲なので、マスターはその女性に一言断ってフロアの掃除を始めようとした。

「そろそろ閉めるから、床にモップかけるわ」

「うん、でも『あの娘』は?」

え?

「『あの娘』って?」

「え、お客さんと違うの? さっきからあそこにずっと座ってるけど……」

そう言って彼女が指さしたのは、入り口にほど近い6人がけテーブルの隅の席。

だが、そこには誰もいない。

早い時間に使われた以降、片付けたままのイスがあるだけ。

店の中には、彼女とマスターしかいない。

「……ちょ、ちょっと」

マスターは小声で、彼女に訊いた。

「本当に、誰か座ってる? どんな娘?」

彼女はあっさりと答えた。

「うん、私が来てからずっと居たよ」

白い服で、長い髪の女の子。

大学生かなー? 時々、席立ってたような気もするけど、基本ずっとそこにいたよ。

そういやずっと俯いてるよね。お酒もないように見えるし……。

「あの娘、大丈夫?」

「…………」

マスターは答えられなかった。

大丈夫も何も、その席にはずっと、誰もいなかったのだから。

内心の動揺を必死で抑えながら、マスターは小声で彼女に言った。

「……ちょっと、もう閉めるわ。掃除もいい……」

「え、でも……」

「いいから。裏から、裏から出よう」

もう、フロアに居たくなかった。常連の女性と共にカウンターの向こう、厨房の奥にある裏口に向かう時も、後ろが気になって仕方がなかったという。

店の鍵は、外から閉めた。その時に店内がちらりと伺えたが、やはり暗い店内には誰の姿も見えなかったという。

「あの時は気持ち悪かったよ~……怖いと言うよりもさぁ。だって、」

その子には“見えて”んのに、俺には“見えてない”んだよ。

いや見えてない、とかって言い張るわけにもいかないしさ……。

だってその子には、『見えてる』んだから……『女の子』が。

「それでなくても霊感の強い子は、見えるって言うね。だいたい座ってる場所も決まってるらしいし……どこだと思う?」

言われて、思わず筆者の意識は背後の一点に向けられていた。入り口のすぐ近く、道路に面したディスプレイ隣の席--。

「……そこの、一番入り口に近い所だよ。だいたいそこの席に、俯いて座ってるってさ」

髪の長い、白い服の、大学生くらいの女の子、だってさ。

「何でウチに出るかは知らないけどね。ここに店を構えて結構経つけど、なんの噂も聞かないし」

常連さんもいるしね、そう言って、マスターはいつもの人好きのする笑顔を浮かべた。

「で? どう、何か見えない? あの席に座ってみたりとか、したらネタになるかもよ~?」

そう言って、マスターは愉快そうに笑った。

(山口敏太郎事務所 ミステリーニュースステーション・アトラス編集部)

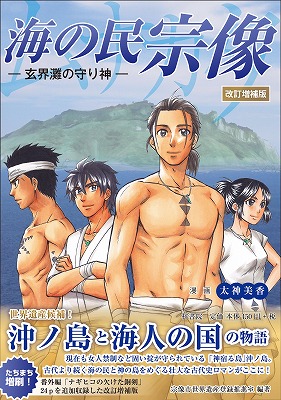

※写真はイメージ