平成28年熊本地震があり、被災者の皆さんにお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方のご冥福をお祈りいたします。

実際に、震災の跡地などを歩いていると、さまざまな話しを聴くことがあります。

もちろん、このような話しを掲載することが不謹慎という意見もあると思います。そのような意見があって当然と思います。

しかし、では、そのまま誰も語らずに忘れてよいのでしょうか?

単純に「怪談話」として面白おかしく、恐怖やおどろおどろしさばかりを強調して話すのは、私自身いかがかと思います。しかし、霊になっても出てくるということに関して、また地元の人がそれを語り継ぐということに関して、私たちは、そのことを真摯に受け止めなければならないのではないでしょうか。

実際、彼らの思いを受け取り、そして、語り継ぎ、そして同様の災害に対して教訓とし、また子孫に伝えることによって、よい国・良い地域を作るということは、特に不謹慎なことなのでしょうか?

さて、前置きはこの辺にして、三陸の話をしたいと思います。

三陸、リアス式海岸が美しい岩手県の漁港での話。この辺は、季節によってはイカを取るために、沖合にイカ釣り漁船がたくさん出てくる。

イカ釣り漁船とは、夕方に出港し、沖合で待機して、夜、暗い海に向かって灯りを点す。いや、「点す」などというものではない。

実際は、プロ野球のナイターの照明のように、煌々と海を照らすのだ。イカは、その光を頼りに、光の近くに寄ってくる。光の近くに寄ってくるところを網ですくってとるのがイカ釣り漁船である。

網も、一つの船ではなく、少なくとも二隻、場合によっては六隻くらいの漁船で一つの網を上げることもある。網の目は大きく、まだ十分に育っていないイカは、網の目から逃げられるようになっており、海の資源が枯渇してしまうことを防ぐようになっているのである。

そのイカ釣り漁船。夜や早朝に陸から見ると、ちょうど黒い海の沖合に、キラキラと光る灯りが、その釣り船ごとに見える。船の上の灯りと、黒い海に移ったかあり、その海に映った灯りが波で揺れて、非常に美しい光景が広がるのだ。

しかし、震災直後派その光景も見られなくなってしまっていた。

理由はいくつかある。一つには、船を動かす「漁師たちが被害にあってしまった」ということだ。もちろん犠牲になられた方も少なくないが、そればかりではない。魚市場も流されてしまっているし、また、イカを陸揚げして保存する冷蔵庫なども全て機能しなくなってしまっている。

これでは漁ができない。

「施設がない」ということも二つ目の理由だ。網は流されてしまったり、あるいは、残っていても、さまざまなものが引っかかってしまって網が破けてしまっている。船も避難させたりしているが、それでも完全ではない。

なによりも、船を動かすための石油タンクがやられてしまっては、船を動かすことができないのである。そして、最後には「漁場が荒れてしまった」ということだ。

三陸は数十メートルの津波が町を襲い、そして、全てのものを流してしまった。しかし、流れていったものは、ちょうど漁をするような沖合に沈んでしまったのである。そのために、家や車が沖にあって、網を下せるような状況ではないし、そのような障害物で微妙な潮目も変わってしまう。

震災直後は、海が変わってしまって魚やイカもなかなか今までの漁場には来なくなってしまっていたのだ。

私がその町を訪ねたのは、そんなときであった。確か11月であったと記憶している。

市街地についた私は、すでに震災から半年以上も時が過ぎているにもかかわらず、「なにもなくなってしまった市街地」の方が鮮明に飛び込んできて、そこに衝撃を受けていた。

阪神大震災を経験している私は8月には、「仮設住宅」ではないにしても市街地派整理され、そして露店に近い商店や新たな建物を建設する人々の「賑わい」があった。これに対して、三陸の場合は、ただ荒涼とした平地が広がっているだけで、「人」がいないのである。

私は、まだ閉鎖されていなかった避難所や、やっとできてきた仮設住宅などを回っていた。仮設住宅などに行けばやっと人がいる。いや、商店なども全てそのコンパクトな敷地の中に押し込められてしまい、もともとの市街地は忘れ去られたような感じになってしまっていたのだ。

さて、仮設住宅などを回って、取材兼災害支援などを行った後、タクシーで本日の宿に帰った。宿は、ちょうど三陸の崖の上に建っていて、被害がなかった民宿である。震災以前から親しくしていたので、復興の作業員などで満室ではあったが、ご家族の部屋の一つを空けてくれたのだった。

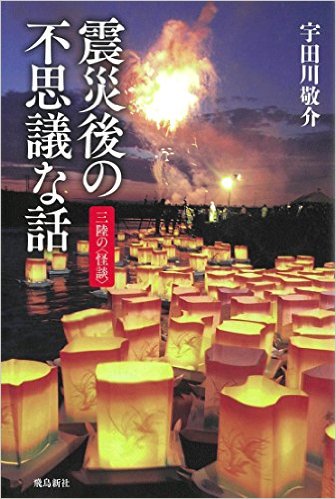

遅い夕食で、そこに行けばいつもいただく「烏賊の内臓鍋」を食べていると、窓の外に「漁火」がある。

「おかみさん。イカはとれるのかなあ」

「何言ってんの?」

「ほら」

指さした方を見て、おかみさんの顔が、それまでの笑顔から無表情に変わった。

「どうした」

「イカ釣り船は出ていないはずだけどねえ」

「でも、あの光は?」

イカ釣り漁船のように、もう暗くなった沖合に、光が点々と連なっている。波の揺れに合わせて光が動くさまなどは、まさにイカ釣り船そのものでしかない。

「あんた」

おかみは、台所から出てきたご主人と一緒に窓の方を見た。

「だめだ」

生粋の東北人であるご主人は、そういうと窓を慌てて閉めてしまった。

「どうしたのですか」

「あれは幽霊だ」

「幽霊?」

どう見てもイカ釣り船でしかない。そう思っていた私は思わず聞き返した。

「ああ、あれは幽霊。ここんとこ、イカ釣り船は、漁場が荒れてでてねぇだ。あの辺を船が通れるはずなかろう。あの光は、この前流された人の魂が海からこっちさみてるだ」

「本当ですか?」

「ああ、なら見てみるか」

食事の途中にもかかわらず、ご主人は私を連れて民宿の外に出た。崖の向こうには海が広がり、そして、いつもと同じ波が三陸の岩に打ち付ける音が響いていた。

「見入られんように、目ーつぶっておけ」

ご主人は、そういうと、私の横のドラム缶、普段は簡単なゴミを燃やしているであろう所に、少し灯油と古新聞を入れると火をつけた。そして、焔が見えるようにした。

「おーい」

ご主人は、火が明るくなった後、突然に海に向かって声をかけた。ちょうど山頂でやまびこを楽しんでいるかのような、そんな声のかけ方である。

「おー」

波の音に混じって、かすかに声が聞こえる。いや、聞こえる気になっているだけかもしれない。もう一度耳を澄ませてみる。

「おーい、こっちだ」

「あんたにも聞こえなさるか」

私はただ無言で頷いた。それを見たご主人は、バケツに汲んであった水で火を消した。

「あれは?」

「海に行ったものは、皆、最後には陸を目指すんで。それは泳いでいるもんも、船で出ているものも、最後には陸を目指す。それは、流されたもんもおなじ」

海を見ると、光が一つにまとまって、徐々にこっちに向かってくるかのような感じである。

「光が」

「そうじゃろう。みんな、陸の灯りを目指してくるんだ。さあ、部屋に入ろう」

ご主人は、三陸の昔話を聞かせてくれた。

これは、何も今回の津波の被害だけではなく、船で遭難した人も、また泳いでいて流されてしまった人も、皆、海に魂がある人はそうなるようで、浜辺で火を焚いて、魂が海で迷わないように、そして自分たちのところに戻ってくるようにするのだそうだ。

「迷うと、妖怪や魔物になってしまう。淋しくて人を呪い、そして人を引き込んでしまう。それじゃあ、死んだ人も生きている人も悲しいじゃろ。だからこうやって、浜辺で灯台みたいに道案内を出すんじゃ」

ちょうど、お盆の時に「迎え火」をするのと同じ。

この町の人にとっては、町の人が流された魂を「幽霊」ではなく「自分達の昨日まで一緒だった仲間」だと思っている。

「でも、浜辺で火を出している人はいませんが」

「なんだか、浜辺の方は家を建ててはいけないとか、そんなことを偉いさんが決めっから、遠くなっちまって、灯りをつけることができねえだ」

「それでは迷ってしまうのでは」

「うんだ」

ご主人は、どことなく淋しげに言った。横にはいつのまにか女将が来て、暖かいお茶を出してくれてた。

「偉い人は偉いんだろうけど、わかんねぇ町の話とかには、口を出さないでもらいてぇもんだな」

ご主人はため息をついてつづけた。

「今晩、あんたの部屋さ、戸を叩く門がいるけど、開けたらなんね」

「まさか」

そのまさかの声に、ご主人は何も言わず、首を振りながら奥に引っ込んでいった。

はたして夜。

私の部屋の「戸」ではなく「窓」をずっと叩く音がしていた。聞きようによっては、強風で木の枝や布が当たっているように聞こえる。なんだか弱弱しい音であった。私は決して窓を開けることはなかった。

ただ、今でも思うのは、あの時開けていたら何が見えたのだろう。そして、明けなかったことで、海の、あの漁火のような光は、今も迷っているのであろうか。

文:宇田川敬介(作家・ジャーナリスト)(ミステリーニュースステーションATLAS編集部)

不思議な話